さらば甲武電車2000系

誕生からラストランまで…44年間のあゆみ

・はじめに

2008年5月28日。ひとつの電車が、その歴史に幕を下ろした。

都心から、多摩地区を横切るように走る甲武電鉄…その輸送力増強の一環として投入された2000系。

630系以来となる20m級4扉の大型車体、初めての採用だった回生ブレーキ、空気バネ台車…。

登場したときは、アルペンブルーの爽やかなカラーリングも相まって、まさにすべてが新しかった。

あれから44年、多摩の台地を走り抜けてきた2000系は、引退の時を迎えた。

今回は、その登場から終焉までの44年間を振り返ってみようと思う。

・2000系の性能

この電車が生まれたのは、木々の緑生い茂る5月のことだった。

当時は高度成長期であり、さらに東京オリンピックの開催があと半年もないところまで迫っていて、

首都圏のどこの鉄道も輸送力の増強に四苦八苦していたころだった。

それだけならば車体を大型化するだけでよいのだが、甲武の路線は半分以上が勾配線区であり、

そうした線区へ入線することも想定されたため、必然的に勾配対策が行われることとなった。

のみならず、おもな通勤線区である渋谷〜八王子間は駅間が短く、加減速性能の高い車輌が要求されたのである。これらを纏めると

・加減速性能と勾配での起動性能を確保するため歯数比は大きくする

・下り勾配対策として、抑速電気ブレーキを標準装備する

・ラッシュ対策として、車長は20m級、出入口は両開き1300mm扉を片側4箇所とする

といったところである。ここに、2000系の基本コンセプトが確立し、車両の設計が行なわれた。

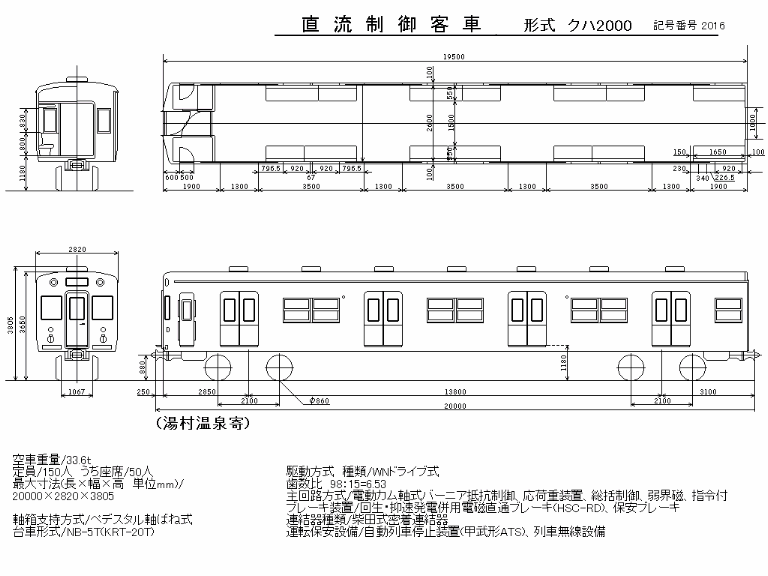

以下に掲げるのは、2000系クハ2000形の竣工図をもとに書き起こした図面である。

この竣工図を見ればわかるとおり、歯数比は高加速度向きの設計となっており、車体は片側4箇所の両開き扉が採用されている。

両開き扉については1962年に1200系1231Fならびに1233Fで試用したところ、

ラッシュ時の乗降時間が短縮できることが判明したため本格採用に踏み切ったものである。

前照灯は方向幕の左右に振り分け、1200系などと比べて角張った形状とすることで当時としては精悍な顔立ちとなっていた。

○主回路・電動機・駆動方式

主回路は、超多段式(バーニア式)制御装置(三菱電機製ABFM)を装備。制御単位は1C8Mであり、この関係で2000系は原則MM'ユニットを組む。

このバーニア式制御のおかげで2000系は、駅間距離の短い線区にも対応できるスムーズな加速性能を得ることが出来たというわけである。

主電動機についても、甲武電鉄が長らく三菱電機製の部品を使っていたためこれに習い、120kWの直流直巻電動機をM車1両に対して4基設置している。

駆動方式は1000系以来続いて採用されているWN駆動である。歯数比については、勾配線ならびに駅間距離の短い区間に対応し98:15(=6.53)とした。

○制動方式

2000系の特徴的な面はバーニア式制御のほかにも存在する。そのひとつが電力回生ブレーキの採用である。

回生ブレーキとは、主電動機を発電機とし、運動エネルギーを電気エネルギーに変換して回収することでブレーキをかける装置のことであり、

発生した電気エネルギーを架線に戻すというのが最大の特徴である。

このブレーキの特徴は、電車の消費電力が力行時と制動時で相殺されるためにエネルギー効率が高くなるということである。

しかしこの回生ブレーキがなかなかの曲者であり、速度の低下に伴って車両側の電圧が架線側より低くなるとブレーキ力が低下する。

所謂「回生失効」が起きてしまうのである。問題はそれだけでなく、架線やパンタグラフが破損した場合はまったく使用できなくなってしまうのだ。

さらに甲武線は勾配が多く、失効の起こりやすい回生ブレーキだけでは安定した制動能力が得られないのではないか、という意見も相次ぎ、

安定性の高い発電ブレーキにするか、エネルギー効率のよい回生ブレーキにするかで悩んだ末、結局は両方併設することとなったのである。

これは当時の鉄道車両にしては珍しい「HSC-RD」で、制動時の初速が55km/h以上では回生ブレーキ、それ以下では発電ブレーキに切り替えるという方式である。

この方式のブレーキはその後甲武電鉄の標準的な装備となっていくが、2500系など地下鉄直通用の通勤電車では若干仕様が変更されることとなる。

○台車

台車は日本車輌製のNB-4(付随台車はNB-4T)を採用した。

NB-4は1000系向けのNB-1、1100・1200系向けのNB-2・NB-2Tなどをベースとして開発されたものであるが、

車体支持がそれまでのコイルばね+揺れ枕からコイルばね+揺れ枕+車体直結型ボルスタアンカに変わっているのが特徴である。

軸箱支持は片側のピンから腕を伸ばし、その腕のもう一端をコイルばねで支持する軸梁式の変形版だ。

なお、1966年度増備分からは車体支持に車体直結ボルスタアンカ+ダイヤフラム空気ばね、

軸箱支持にメンテナンスの容易なペデスタル軸ばね式を採用したNB-5(付随台車NB-5T)に移行している。

○車体

車体は630系以来17年ぶりとなる20m・片側4扉である。

最大の特徴は先述の通り開口幅1300mmの両開き扉が採用されている点であり、

これによってラッシュ時の乗降時間が短縮される結果となっている。室内はオールロングシートである。

正面は同系列及び他の高性能系列との併結を考慮して貫通式となっている。

かくて2000系は1964年9月10日、営業運転を開始した。

営業開始時の渋谷駅では新型電車誕生を祝うセレモニーが盛大に行なわれた。

・形態・製造両数

それでは2000系の形態をイラストと共に追っていこう。

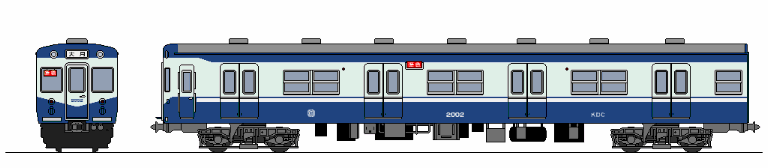

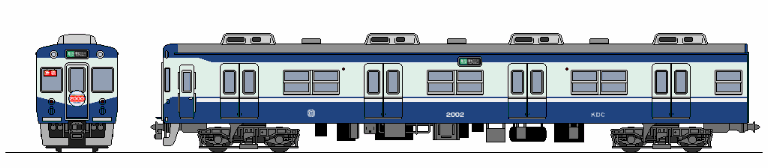

1964年〜1966年にかけて製造された1次車。4連の2001F〜2013F、6連の2201F〜2207Fがこれに該当する。

イラストのクハ2002号を見ればお分かりの通りだが、台車がNB-4Tである。記念すべき最初のロットだ。

このころの2000系はまだ非冷房であった。前灯が後期ロットに比べて低い位置にあるのが1次車の特徴である。

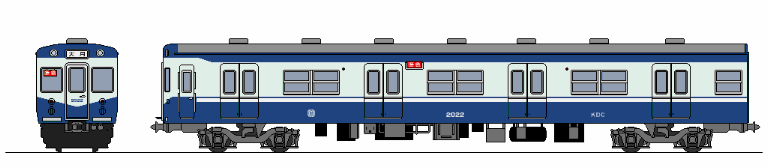

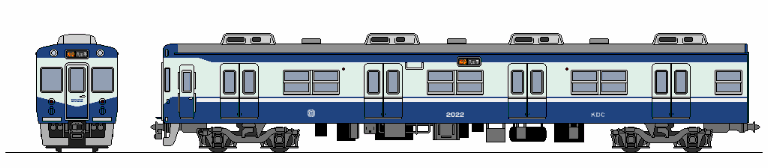

1966年〜1969年に投入された2次車では、台車が空気ばね式のNB-5系列に変わり前灯の位置が上がった。

しかしながら、イラストの2022号を見てみれば、まだ非冷房のままであるのがお分かりいただけよう。

4連の2015F〜2025F、6連の2209F〜2217F、そしてこの代から製造がはじまった8連の2051F〜2059Fがこれにあたる。

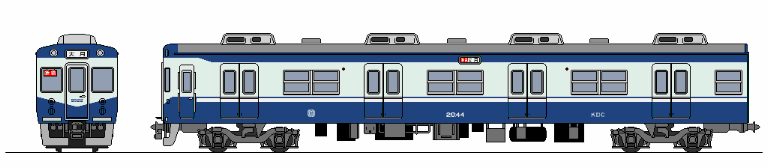

この2000系が冷房つきの車輌となったのは1970年投入の3次車からで、同時に障害物巻き込み防止用の排障器(スカート)が取り付けられた。

側面に方向幕がついたのもこの代からで、4連の2023F〜2043F、6連の2219F〜2231F、8連の2061F〜2065F、

そして初の2連である2451F〜2463Fが製造されて2000系はさらにバラエティが豊かになっていくのである。

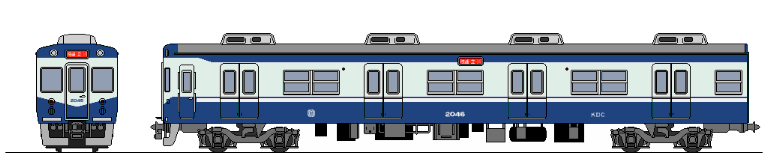

これは1980年度に電気連結器を増設したあとのクハ2044号。

1972年から翌1973年にかけて製造された最終タイプの4次車。側面方向幕が大型化しているのがお分かりだろうか。

4連は数が少なく、むしろ6連と2連の製造が目立った車輌である。冷房装置の間にあったベンチレーターがなくなりスッキリしている。

4連の2045F、2047Fと6連の2233F〜2239F、8連の2067F、2連の2465F〜2477Fがこれにあたる。

これを表にすると以下のとおりである。

| 1次 (1964〜1966) |

2次 (1966〜1969) |

3次 (1970〜1972) |

4次 (1972〜1973) |

編成別合計 | |

| 2連 | 製造なし | 製造なし | 14両(2451F〜2463F) | 14両(2465F〜2471F) | 28両 |

| 4連 | 28両(2001F〜2013F) | 24両(2015F〜2025F) | 36両(2027F〜2043F) | 8両(2045F〜2047F) | 96両 |

| 6連 | 24両(2201F〜2207F) | 30両(2209F〜2217F) | 42両(2219F〜2231F) | 24両(2233F〜2239F) | 120両 |

| 8連 | 製造なし | 40両(2051F〜2059F) | 24両(2061F〜2065F) | 8両(2067F) | 72両 |

| 次車別合計 | 52両 | 94両 | 116両 | 54両 | 総計 316両 |

この表で見てみると、2000系は1964年から1973年までの間に実に316両もの仲間を増やしていったことがわかる。

一番製造両数が多かったのは3次車の116両である。316両という数字には2000系の信頼性の高さが垣間見えることだろう。

・新製冷房車輌と冷房化改造

2000系は最初期の146輌こそ非冷房であったが、先述のとおり1970年から登場した3次以降は冷房装置つきとなっている。

冷房装置は三菱電機製の集約分散方式で、これを屋上に4基搭載した。冷房能力は1台あたり10000kcal/hである。

この冷房新造車についてはMGの容量が変更され、応荷重装置の形式変更がなされるなど、僅かながらも設計変更がみられている。

それまで甲武における冷房車輌といえば特急専用車両の10000系と11000系しかなく、誰もが利用できる通勤電車としてはこれが初の冷房車輌となった。

のみならず、国鉄や各私鉄も争って冷房車輌の投入を進めていたこの時期、甲武電鉄でも従来の2000系を対象に冷房化が行なわれている。

イラストは2次車にあたる2022号車だが、工数を削減していち早く冷房化を行なうためベンチレーターがある。

もっとも本来は互い違いの配置であったが冷房化後は位置が偏ってしまうためわざわざ中央に寄せられている。

ところで1000系などの初期高性能車群は冷房化が行なわれなかったが、

これは屋上搭載をするには屋根を大改造せねばならず、車体強度の問題から見ても困難であることがわかったため断念されたからである。

ただし1000系に限っては1012-1011の2連が床置き式の冷房装置を試験したことがあった。

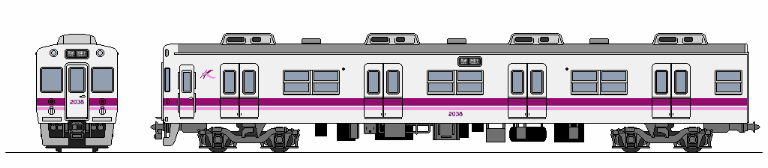

・新塗装を身に纏い…

ここまで電気連結器の取り付けや側面方向幕の取り付け、さらに新型ATSと速度発電機の取り付けなどの小改造が行われてきた2000系であるが、

1988年には目に見えた大きな変化が訪れることとなる。外板塗装の変更である。

このころは一部の旧型車を除いて新CIカラーへの変更が進められていた時期である。

鋼製車体の場合、基本色となるシルキースノーホワイトに、フレッシュグレープ(濃い赤紫色)とフルーティピンク(やや紫色に近いピンク色)の帯を配した。

2000系の場合は、1992年に全車両がこの色となり、他系列と手をつなぎながら走っていた。

しかし1996年ごろから順次廃車が始まり、2000系はその数を減らしていくこととなる。

最盛期は316両もの数であったが、2001年には約半数の186両にまで減じ、

2008年4月末には6連の2221Fと4連の2001F、2連の2455Fと2459F、合計14両だけになってしまっていた。

ここで注目したいのは最初の車輌である2001Fが生き残っていたという点で、1964年の登場以来44年間ずっと働き詰めであった。

まるで、自分はまだまだ走れるぞと言わんばかりの奮闘振りであった。

・2000系との別れ

44年という永きに渡り活躍を続けてきた2000系であったが、そんな2000系にもついに別れの時が訪れた。

2008年5月の時点では2両編成2本も廃車となり、残存していたのは2001Fと2221Fの10両だけとなっていた。

そしてその残存した10両は下のイラストのような姿で走っていた。

それは昔懐かしいアルペンブルーの塗装であった。引退に際しては特製のヘッドマークが貫通扉に、

そしてこれまた懐かしの系統版が助士側に掲出され、沿線のファンを大いに沸かせた。

営業運転最終日は甲武立川−渋谷間を2221F、調布−三鷹中央間を2201Fの単独で運用したあと渋谷→多摩平間で10両編成を組み最後の運転を行なった。

暮れなずむ空に光るテールライトがどこか寂しげであった。

・その後

営業運転を終えた2000系は現在、多摩平工場に保管されている。

2221Fについては6月4日付でクハ2222を除く全ての車輌の解体が終わり影も形もなくなってしまっていたが、2001Fだけは編成丸ごと残存している。

めでたく保存が決まった5両が、今後どのような機会に我々の前に姿を見せてくれるのだろうか。

・こぼれ話

さて、2000系を語る上でよく出てくるのが「R形」という通称である。

この「R形」という呼称はもともと整備班の間で使われていた言葉であり、

それが1970年代のはじめに鉄道情報雑誌に取り上げられたことからファンの間で派生していったのではないかと推測される。

「R形」の由来は2000系を象徴する2つの特徴からである。

ひとつはすでに何度も述べているように回生ブレーキを採用したという点で、回生ブレーキは英語で「Re-generative Brake」であり、その頭文字はRである。

加えて20m・4扉車体であり通勤ラッシュ(=Rush)に本格的に対応した車輌という事でこの2つの英語がともに「R」で始まっているため、

この2つのRを引っ掛けて「R形」という呼称が生まれたということである。

最後に、甲武の輸送力増強に大きく貢献し、その後の通勤型車輌の基礎を作った2000系の功績をたたえたいと思う。

今までおつかれさま、そしてありがとう、甲武2000系!

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||